Rohmatullah, lahir dan tumbuh di keluarga taat beragama. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh dengan doktrin. Doktrin-doktrin itulah yang membentuk pemahamannya tentang umat beragama lain. Prasangka buruk terus berkembang, hingga dia dewasa dan mulai tertarik dalam dialog-dialog antaragama. Salah satu yang mengubah sudut pandangnya, adalah sebuah surat terbuka berjudul "A Common Word".

“Dokumen ini perlu menjadi keberangkatan kita karena sering kali kita bicara bahwa kita bekerja sama di masyarakat tetapi kita masih punya banyak prasangka di pikiran kita sehingga kerja sama yang kita bangun hanya kerja sama semu. Sedangkan ketika kita sudah mengenal dokumen ini, kita sudah berusaha mengklarifikasi prasangka, kita maka yang terjadi adalah kerja sama yang benar-benar tulus dan apa adanya,” kata Rohmat.

"A Common Word Between You and Us" adalah surat terbuka pemimpin muslim bagi Paus Benediktus XVI. Surat itu ditandatangani oleh 138 tokoh muslim dari seluruh dunia. Surat itu, menjawab pidato Paus di Universitas Regensburg, Jerman pada September 2006. ""Common Word"" terbit setahun kemudian, yang intinya menegaskan bahwa Islam dan Kristen memiliki dasar yang sama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.

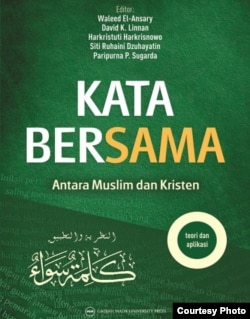

Di Indonesia, surat terbuka itu diluncurkan Kamis (22/8) dalam sebuah buku berjudul "Kata Bersama Antara Muslim dan Kristen". Buku ini berisi terjemahan "Common Word", dan tulisan tambahan dari sejumlah tokoh. Editor buku ini adalah Waleed El-Ansary, David K. Linnan, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Paripurna P. Sugarda, dan Harkristuti Harkrisnowo.

Zannuba Ariffah Chafsoh, puteri Gus Dur yang biasa dipanggil Yenny Wahid, menjadi salah satu pembicara dalam peluncuran buku ini. Dia mengungkap paparan para ahli agama, tentang bagaimana sejarah dan ajaran agama saling bersinggungan. Mengutip kisah Nabi Muhammad, Yenny mengisahkan tentang bagaimana nabi begitu mencintai tetangga. Sebuah ajaran mendasar yang juga ada di agama-agama lain.

Sayangnya, kata Yenny, agama oleh sebagian orang kini dikerdilkan hanya sebagai identitas politik saja.

“Sekarang jaman ketika agama direduksi menjadi sebatas identitas politik oleh sebagian orang, tetapi nilai-nilainya tidak terlalu dipraktekkan. Identitas politik yang menguat berdasarkan isu primordial, salah satunya agama. Maka kita tidak bisa tinggal diam. Upaya penerbitan buku ini, menjadi sangat penting untuk mengembalikan roh agama yang membawa manfaat bagi seluruh alam, seluruh umat manusia. Bukan umat satu agama saja,” ujar Yenny.

Agama dan Pancasila

Dalam posisi inilah, Yenny mengingatkan kembali pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, kata Yenny, agar luka pertikaian saudara sebangsa dapat disembuhkan. Pada sisi yang lain, banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan, di luar soal-soal keagamaan. Yenny memberi contoh, keadilan sosial dan kesenjangan ekonomi harus diatasi, karena bisa memicu persoalan lebih jauh, terkait keagamaan dan kebangsaan.

“Kalau tidak diatasi, persoalan teologis hanya menjadi akan menjadi pemantik saja. Anak-anak muda yang melihat persoalan ketidakadilan, kemudian diberi tawaran tentang ideologi khilafah, misalnya, tentu akan menganggap itu sebagai jawaban persoalan. Padahal tidak,” ujar Yenny mengingatkan.

Franz Magnis-Suseno mengingatkan, bahwa Indonesia memiliki modal dasar dalam membangun kerukunan beragama.

“Pancasila kadang dianggap semacam kompromi antara agama dan kebangsaan. Tetapi saya kira itu keliru. Pancasila bukan kompromi, Pancasila justru cara di mana orang beragama bisa sepenuhnya beragama. Orang Islam bisa beragama tanpa perlu mengurangi ajaran apapun. Orang Katolik bisa beragama sepenuhya. Menjadi Jawa 100 persen, dan menjadi Bugis 100 persen,” kata Romo Magnis.

Sejarah sudah membuktikan semangat kerukunan di Indonesia. Magnis mengingatkan bahwa 87 persen muslim di Indonesia yang tidak memaksakan aspirasinya terkait Pancasila. Selain itu, dalam periode genting seperti jatuhnya Soeharto, tokoh-tokoh muslim seperti Gus Dur, Habibie dan Amien Rais juga tetap membawa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila.

“Dan karena itu, bagi saya Indonesia sekarang sebetulnya menjadi suatu contoh. Satu dari lima muslim dunia berasal dari Indonesia. Kalau Indonesia terus berhasil menjadi suatu negara berdasarkan kemanusiaan, Pancasila dan demokrasi, di mana baik mayoritas maupun minoritas bisa hidup sesuai aspirasi mereka, ini sesuatu yang luar biasa, dan pantas dicontoh,” tambah Magnis.

Tentu saja, Magnis tidak menutupi bahwa ada persoalan di tengah semua itu. Dia mengelompokkan problem intoleransi dalam dua kelompok, yang biasa saja dan yang harus diwaspadai. Magnis memberi contoh, ada tempat di mana gereja sulit didirikan, tetapi di tempat lain masjid juga susah berdiri karena tidak memperoleh izin. Baginya, ini intoleransi biasa di mana masalahnya harus dilihat secara wajar dan proporsional. Yang harus diwaspadai, kata Magnis adalah ekstrimisme ideologis yang ekslusif dan mengarah pada kekerasan.

Solidaritas Bawah Menentukan

David K Linnan dari Universitas South Carolina juga menjadi salah satu editor buku Kata Bersama. Dalam paparannya, Linnan menyebut Indonesia sebenarnya berulangkali menghadapi tantangan kehidupan beragama sebagai sebuah bangsa. Periode pertama masalah ini muncul di tahun 1930-an, dimana pemikiran Islam modern dari Timur Tengah mulai datang. Persoalan juga diwarnai dengan perjuangan melawan kolonialisme Belanda.

Periode kedua adalah di tahun 1950-an, di mana Indonesia masih terus sibuk dengan bentuk negara. Gejolak juga muncul di berbagai daerah, dengan nuansa agama di dalamnya seperti PRRI dan DI-TII. Baik Sukarno maupun Soeharto di era Orde Baru, menekan gejolak ini dengan pendekatan militer.

Periode terakhir adalah saat ini, dengan begitu derasnya pengaruh konflik Timur Tengah ke Indonesia. Perbincangan tentang ISIS atau paham kekhalifahan mewarnai kehidupan beragama, termasuk pertanyaan tentang posisi Pancasila dan keberlangsungan NKRI.

“Dulu di Indonesia tidak ada masalah dengan Syiah dan Ahmadiyah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir masalah ini muncul. Awalnya hanya dikritik oleh berbagai organisasi tradisional, tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini serangan dan main hakim sendiri juga dilakukan,” kata Linnan.

Linnan merekomendasikan, umat beragama di Indonesia lebih banyak menggalang solidaritas di tingkat bawah. Hubungan baik antara pimpinan organisasi Katolik dan MUI misalnya, adalah hal baik, tetapi tidak menjadi jaminan di tingkat umat juga akan memiliki situasi sama.

“Saya rasa untuk implementasi pendidikan, ada lembaga pendidikan disini. Tetapi saya rasa yang penting juga implementasinya tidak top-down, tetapi bottom-up, sehingga saya rasa yang paling penting adalah kerja sama di tingkat lokal seperti masjid dan gereja, sehingga anak muda di kedua agama bisa bekerja sama dalam proyek-proyek sosial bersama,” kata Linnan. [ns/uh]